Lundi 28 Avril 2025

Justine et Joffrey Desgrousilliers, Domaine du Moulin de l'Horizon @Marthieu Martines

Auteur

Date

05.02.2025

Partager

L’appellation Crémant de Loire célèbre cette année ses 50 ans. Elle a vu le jour en 1975, à une époque où l’Institut national des appellations d’origine contrôlée souhaitait encadrer par un cahier des charges plus strict les vins effervescents issus de la méthode traditionnelle et de terroirs bien spécifiques. Mais leur origine est beaucoup plus ancienne... À l'occasion de Wine Paris, la semaine prochaine, une Master classe présentera leur histoire et quelques-uns de ses plus beaux domaines.

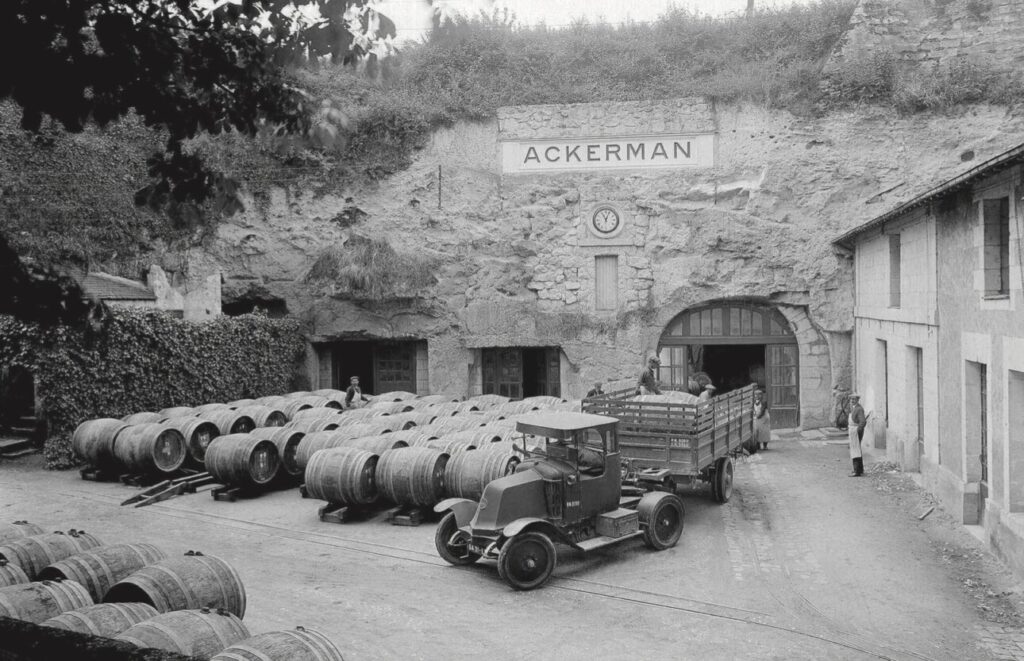

L’aventure des bulles de Loire a débuté en réalité il y a bien plus cinquante ans à l’initiative d’un certain Jean-Baptiste Ackerman. Né à Bruxelles en 1790, l’homme d’affaires s’associe au début du XIXe siècle à un négociant saumurois en vins, Téophile Laurance. Le contexte est celui du premier grand boom mondial des vins effervescents de Champagne, dont la production au XVIIIe siècle était encore anecdotique. Impressionné par ce succès, Jean-Baptiste décide en 1831 de reproduire la méthode de vinification initiée par les Champenois sur des vins de Loire, c'est-à-dire le tirage en bouteille avec l'ajout d'une liqueur pour y provoquer une seconde fermentation, suivi d'un long vieillissement sur lies, d'un dégorgement pour les évacuer et de l'ajout d'une liqueur d'expédition.

Le rôle clef des carrières de tuffeau

En 1840, Jean-Baptiste fait l’acquisition d’anciennes carrières de tuffeau, cette pierre qui a servi à bâtir les châteaux de la Loire. Le lieu offre exactement les mêmes conditions que les fameuses crayères rémoises : de larges capacités de stockage pour le vieillissement des vins, et une température de 12 degrés stable toute l’année qui permet une seconde fermentation puis une maturation lentes et régulières. Enfin, dernière inspiration champenoise, une partie des vins qu’élabore Jean-Baptiste sont des blancs de noirs. Un vrai défi technique, puisqu’il s’agit de produire du vin blanc à partir de raisin noir, en conduisant sans tarder les raisins au pressoir et en pratiquant un pressurage délicat pour ne pas laisser la peau teinter le jus. Une brochure de l’époque indique ainsi : « Les vins Ackerman-Laurence proviennent de raisins rouges dont la goutte blanche seule a été utilisée, à l’exclusion de tout le jus du raisin qui touche la pellicule et les pépins. » En 1838, Jean-Baptiste Ackerman présente le millésime 1836 à l’exposition de la Société industrielle d’Angers, où il remporte une première médaille d’or. Le commentaire est flatteur, les vins d’Ackerman sont jugés pouvoir « avantageusement lutter avec les vrais vins de Champagne. On leur trouvera la même douceur et de la légèreté ; ils sont parfaitement blancs et limpides, leur mousse est blanche, vive et pétillante. »

Le combat de la qualité étant remporté, Jean-Baptiste industrialise sa production et mise sur les nouveaux moyens de transport. Il est ainsi l’un des grands soutiens de la ligne de chemin de fer Nantes-Orléans construite en 1849, soit l’une des toutes premières en France. Il investit aussi beaucoup dans la publicité, profitant de l’essor de la presse. Ackerman va ainsi connaître une renommée mondiale. En 1900, la Maison exporte 80 % de sa production !

De vrais challengers pour les maisons de Champagne

Dans le sillage d’Ackerman, de nombreuses maisons de vins effervescents voient le jour sur les bords de la Loire, avec la création de Bouvet Ladubay (1851), Veuve Amiot (1884), Langlois (1885)... La plupart se sont installées au même endroit, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, pour profiter de ces mêmes anciennes carrières de tuffeau et de la proximité du Thouet, alors navigable. À Vouvray, la tradition est un peu plus tardive, et date surtout de l’entre-deux-guerres, où ce savoir-faire fut apporté par un Champenois, Maurice Hamm.

Ces nouvelles bulles ligériennes sont d’une telle qualité que, dans la seconde moitié du XIXe siècle, de plus en plus de maisons de champagne viennent s’approvisionner sous le manteau en vin tranquille dans le Saumurois, pour leur faire subir ensuite une seconde fermentation dans leurs établissements marnais et les revendre sous le nom de champagne. Une habitude qui servira d’argument aux négociants du Saumurois pour revendiquer le droit d’utiliser eux aussi le nom « champagne ». Cela conduira à de violents affrontements judiciaires que les Saumurois perdront finalement au début des années 1890.

L'émancipation des bulles de Loire du modèle champenois et l'affirmation d'une identité

Petit à petit, les fines bulles de la Loire se sont cependant affranchies de leur modèle pour développer leur propre identité. La création de l’appellation "Crémant de Loire" en 1975 en fut la consécration. Le terme lui-même de « crémant » renvoie à cette finesse de la bulle obtenue grâce à la seconde fermentation en bouteille à la différence des mousseux produits en cuve close ou par gazéification. Historiquement, la désignation était employée par les Champenois pour leurs cuvées tirées en demi-mousse, dont l'effervescence était moins vive, mais ceux-ci acceptèrent de la céder en échange de l'abandon de la mention "méthode champenoise".

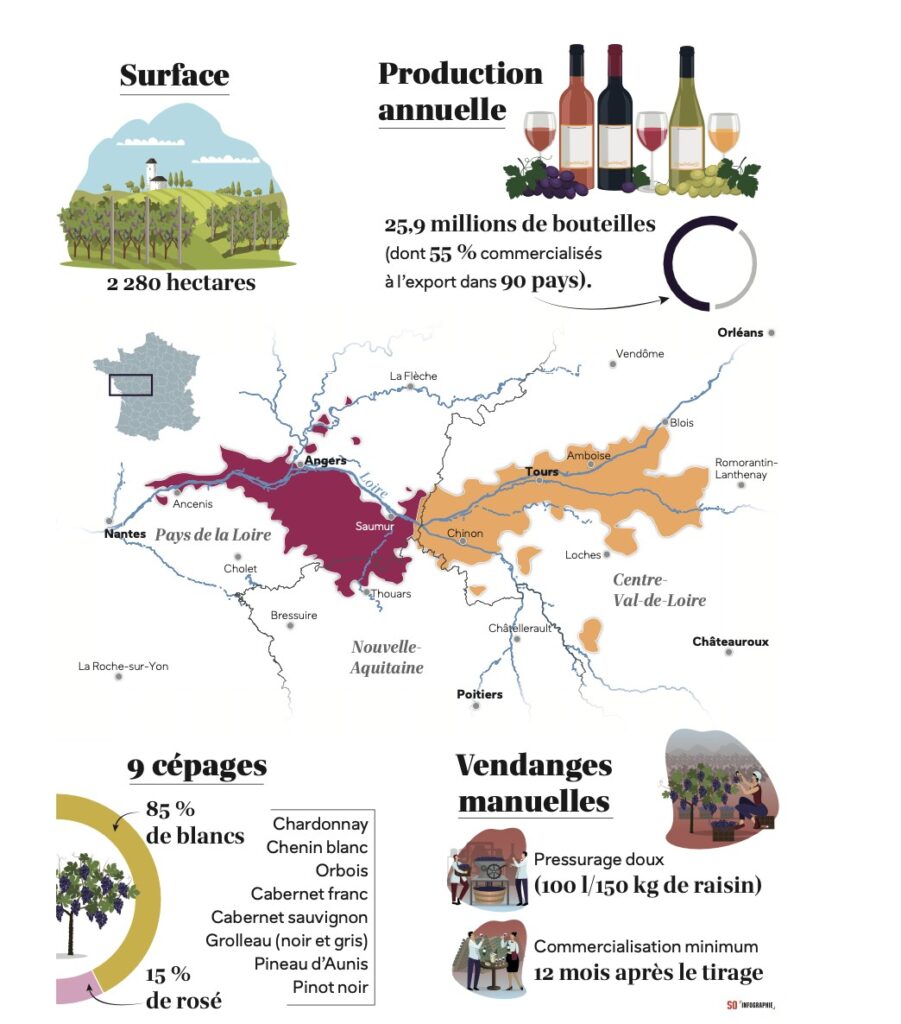

Cette singularité des Crémants de Loire s’appuie en particulier sur les spécificités du terroir, entre les confins du massif armoricain et leurs sols métamorphiques, et les sols sédimentaires du Bassin parisien. Ainsi parle-t-on de l’Anjou noir et de l’Anjou blanc, celui des schistes d’un côté et du tuffeau de l’autre. Quant aux cépages, alors qu’en Champagne dominent le pinot noir, le chardonnay et le meunier, même si les deux premiers ne sont pas absents, ici le chenin blanc et ses arômes éclatants de fruits blancs règne en maître. Vignerons et maisons aiment aussi jouer avec toute une palette entre l’orbois, le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le grolleau (noir et gris) et le pineau d’Aunis. Le climat semi-océanique est par ailleurs idéal, avec peu d’extrêmes et une pluviométrie modérée (600 mm/an). Les Romains ne s’y étaient pas trompés lorsqu’ils ont planté les premières vignes il y a deux mille ans. Pour ne rien gâter, la vallée de la Loire et ses châteaux classés sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco offrent un cadre magnifique qui achève de conférer à ces bulles le prestige qu’elles méritent.

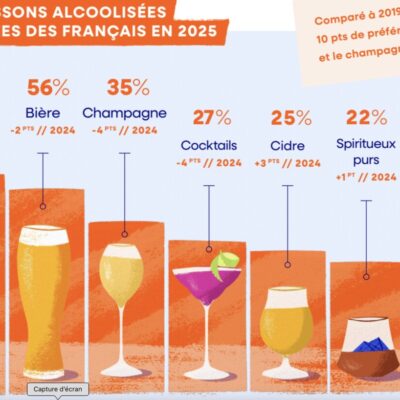

Aujourd’hui, l’appellation, même si elle a connu à ses débuts un développement plus modéré que les autres crémants, notamment parce qu’elle se superposait à d’autres appellations de fines bulles plus locales, croît de manière impressionnante, avec un doublement de la production entre 2008 et 2017. Ce savoir-faire s’est aussi élargi à tout le territoire et dépasse largement les deux pôles initiaux de Vouvray et Saumur, notamment parce que de nombreux vignerons et coopératives se sont désormais lancés dans l’aventure au sein même des petits villages viticoles. Au XIXe siècle en effet, la bulle était encore le monopole des Maisons en raison de l’outil industriel et des capitaux qu’elle exigeait.

Masterclasse "Crémant de Loire, des bulles dans le vent" organisée par Interloire : Lundi 10 février, 14 h-15 h, Parc des Expositions de Versailles, Wine Paris, Salle 2 Les Masterclasses, Hall 4. Entrée libre selon la limite des places disponibles.

Articles liés