Mardi 29 Avril 2025

©Bérillon

Auteur

Date

29.04.2025

Partager

Le vin se fait à la vigne aiment à dire de nombreux vignerons. Mais entre le dépérissement du vignoble, les maladies, le dérèglement climatique, quelles sont les alternatives possibles pour continuer à produire ? Du Vaucluse à la Champagne, le nom du pépiniériste Lilian Bérillon est devenu un leitmotiv. L’homme prône un vignoble durable et résilient. La sélection massale, la biodynamie, la diversité et la conservation des cépages sont ses armes contre tout ce qui peut appauvrir le patrimoine végétal, voire l’anéantir. Une rencontre avec lui apporte un nouvel éclairage sur la conduite de la vigne.

Noé sur son île

Lilian Bérillon travaille sur une île, située au milieu du Rhône, à deux coups de rame d’Avignon. Là, il a installé son conservatoire où il multiplie les plants soigneusement sélectionnés. Le parallèle avec Noé et son arche n’est donc pas usurpé. L’homme en bon provençal est disert, il aime expliquer sa démarche et rappeler ses origines. Ses deux grands-pères, parmi les premiers pépiniéristes vauclusiens, lui ont transmis la passion de la terre et de la vigne. En particulier celle de la vigne-mère, qui donne les porte-greffes et permet la production de greffons depuis que le phylloxera a ravagé les vignobles français.

Il est né en 1971, « l’année où arrivent sur le marché les premiers plants clonés. Après les cépages, on a voulu cloner les porte-greffes dans les années 80-90. Pour des raisons sanitaires, mon père comme tous les pépiniéristes de France, a dû arracher son vignoble en bonne santé, pour replanter des clones ». Est-ce la première blessure qui transformera le parcours de celui qui voulait être vigneron ? Il reprend l’entreprise familiale et sa faconde fera le reste. Le voici président des pépiniéristes du Vaucluse et vice-président au niveau national. Pendant cinq ans, il produit des plants, fait du négoce, sans remettre en question ses usages. Or, des vignerons l’interpellent sur la diversité génétique et la mortalité du végétal sur les jeunes vignes, ce qui occasionne une prise de conscience qui le met très mal à l’aise. Il démissionne de ses mandats pour s’installer avec l’objectif de : « réformer, dépoussiérer, écrire un modèle de pépinière à ma façon, axée sur l’autonomie ».

De l’uniformité naît l’ennui

Généralement, un plan de vigne se divise en deux parties, un porte-greffe et une variété de cépage (pinot noir, syrah, chardonnay etc.), le greffon. Le premier qui porte le plus souvent un numéro (R110 par exemple) sert de barrage entre le sol, toujours infecté par le phylloxera, et le greffon. Le pépiniériste, quant à lui, sélectionne « de beaux individus sains qui ne représentent plus que 1 à 3 % du vignoble ». Cette sélection, appelée massale, est le contraire de la sélection clonale qui représente la majorité du vignoble français.

Avec son associée Katia, ils parcourent la France et l’étranger afin de trouver de nouveaux plants. Dans ses pépinières, à côté de son conservatoire de plants, les vignes-mères sont palissées, alors qu’habituellement les lianes courent au sol. Cette méthode permet de les conduire en biodynamie, autre fer de lance de sa réflexion environnementale. Parallèlement, il produit encore des racinés, ces bouts de sarments plantés directement dans le sol durant un an, puis greffés, comme dans l’ancien temps.

Une greffe à cœur ouvert

Pour les greffés-soudés, dénomination d’un plan greffé à son porte-greffe, il utilise la fente à l’anglaise, effectuée manuellement avec une machine conçue à la fin du XIXe siècle, plutôt que la greffe moderne dite à l’oméga. « Mon grand-père me disait que ce mode de greffe industriel n’était pas qualitatif », relate le pépiniériste dans son livre co-écrit avec la journaliste Laure Gasparotto, « Le jour où il n’y aura plus de vin » aux éditions Grasset , que cette technique serait en partie à l’origine de contaminations de maladies du bois.

Le sujet des maladies est aussi vaste que divers, telle cette flavescence dorée qui fait trembler le vignoble. Sa propagation exponentielle n’a pour remède que de virulents insecticides, incompatibles avec une viticulture biologique, et l’arrachage. Pour endiguer cette propagation, comme d’autres pépiniéristes, Lilian Bérillon a investi dans des machines de traitement à l’eau chaude. Il s’astreint également à des contrôles et des tests sanitaires pour certifier sa production. Enfin, il est surtout revenu à une culture en mottes, qui permet un enracinement plus vigoureux du plan et prône une rigoureuse préparation du sol.

Gain d’argent ...

Voici donc un modèle qui se situe à l’opposé de celui de la filière actuelle, il répond à une demande satisfaisant une majorité de vignerons et viticulteurs. Dans cette famille d’environ 500 producteurs, une grande proportion des membres ne produit ni greffons, ni porte-greffes, seulement des plants, sans avoir de foncier. Elle reçoit des subventions européennes, tout comme les vignerons, environ 10 000€ pour 1 hectare planté. Lilian Bérillon ne veut pas de cette marchandisation. « Notre modèle de pépinière est difficile à mener car il y a une opposition de l’administration, des autres pépiniéristes et des vignerons qui ne comprennent pas pourquoi mes plants sont chers. Il faut qu’il fasse école et que le vigneron puisse choisir entre la grande surface et l’épicerie fine ». Ceci dans un contexte de diminution de 39 % du nombre de pépiniéristes en 15 ans (source FranceAgrimer ). Pourtant, avec près de 1000 hectares de vignes-mères de porte-greffes et 300 hectares de vignes-mères de greffons, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 1ère région productrice de plants viticoles.

… perte de diversité

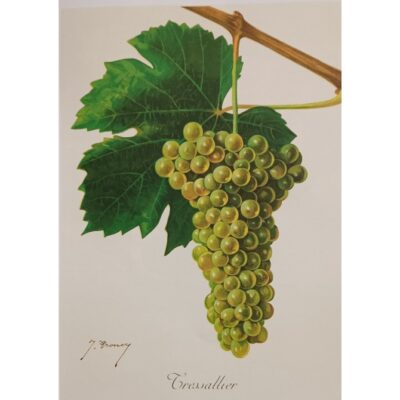

« Mon combat est une goutte d’eau dans l’océan des nouveaux cépages qui s’imposent en force». Il fait référence aux floréal, vidoc, artaban et quelques autres, classés en VIFA. Il est intéressant de constater que 10 cépages représentent 64 % de la production. On trouve le chardonnay, l’ugni blanc, le pinot noir, le sauvignon, la syrah, le grenache, le cabernet-sauvignon, le merlot et le cabernet-franc. Le phénomène est assez similaire avec les porte-greffes, une demi-douzaine font 80 % de la production, avec le SO4 en tête.

Sur 200 000 000 de plants produits en 2024, la sélection massale représente environ 6 %. Le pépiniériste rencontre des vignerons de tout le territoire qui ont dans leurs vignes des spécimens magnifiques. Il rédige un protocole rigoureux, avec des garanties sanitaires, validé par l’ampélographe Jean-Michel Boursiquot, pour éviter toute entrave administrative. Ces années de sélections massales ont permis de créer un conservatoire de 15 hectares, de 60 cépages avec 5000 individus différents, toujours enrichi. « Avec des cépages très connus, comme la syrah ou le cabernet mais aussi du terret blanc et noir, picpoul, carignan blancs, macabeu. L’objectif était de sauvegarder les variétés principales et secondaires. Face à la montée des alcools avec le changement climatique, certains de ces cépages vont devenir intéressants. Nous avons eu du nez. C’est une belle diversité génétique ».

Articles liés